今から6500万年前に絶滅した恐竜。

学校ではそのように教わりますし、疑いようのない常識となっています。

しかし世界にはそんな常識を覆す遺跡や遺物が次々と発見されています。

オーパーツ 場違いな加工品

今回は、世界に散在する人類と恐竜が共存していた痕跡、恐竜オーパーツについて紹介していきます!

この記事の目次

カブレラストーン

(https://ja.wikipedia.org/wiki/カブレラストーン)より画像引用

1961年におきた洪水により、南米ペルーのイカという街で不思議な絵が描かれた石が出土しました。

その石が、地元民を診察に訪れた医師・カブレラ博士に診察代替わりに手渡されたことをきっかけに世界中に知られることになります。

イカの石

あるいは博士の名前からカブレラストーンとも呼ばれる有名なオーパーツです。

カブレラストーンには、外科手術を施した様子が線刻画で描かれており、古代の人が高度な医療技術を有していたことが記録されていました。

そして、ティラノサウルス、トリケラトプス、ステゴサウルスといった、アメリカ大陸で化石が発見された恐竜たちの姿が描かれていたのです。

中にはただ恐竜の姿が描かれていただけでなく、恐竜と人間が共存していたことを示すかのような石もありました。

- 人間が恐竜を仕留めようとしているもの

- 人間が恐竜に捕食されているもの

- 人間が恐竜の上にまたがり、馬のように操っているもの

- 恐竜の成長記録を記した観察日記のようなもの

カブレラ博士が収集した石の数はなんと1万5000点以上。

そして年代測定により、1万2000年以上前のものだと判明しました。

はるか6500万年前に絶滅した恐竜が南米に生き残っていた証拠ではないか。

そのように考えられていたのですが・・・

当初から疑念と批判の多かったカブレラストーンですが、

後にBBCの取材により、地元の職人が「自分が石を作った」と名乗りでたことで、現在では捏造だとされています。

しかしカブレラストーンには偽物が多く含まれていると認める一方で、

- 精緻な線で彫られ、構図を崩すことなく見事な線刻が施されている

- 一部の石が絵柄が浮き彫り式になっている

- 硬い安山岩を使っているが、本物のカブレラストーンは中身と表面の硬度が異なり、なぜか表面が柔らかい

- 体毛のある恐竜や、胎生で子どもを産む恐竜など、出土した時には判明していない恐竜の姿が描かれている

など、本物のカブレラストーンも存在する、捏造とは言い切れないと主張する意見もあります。

アカンバロの恐竜土偶

(https://ja.wikipedia.org/wiki/恐竜土偶)より画像引用

1945年、メキシコ北部の町アカンバロにて、膨大な量の土偶や石像が発見されました。

考古学マニアで実業家のドイツ人、ヴァルデマール・ユルスルートが町外れにある山の麓で、地中から露出していた奇妙な破片を拾ったことが全ての始まり。

その後の7年にわたる発掘で、3万2000点におよぶ土偶や土器が出土したのです。

出土品は犬や象、馬、鳥といった身近な動物をかたどったもの、日用品、神の像など。

そして最も多く出土したのが、恐竜を思わせる爬虫類的特徴を持った生物の土偶でした。

発見当初、考古学会は

- 絶滅した恐竜を古代人が知っているはずがないこと

- 発見者のユルスルートが考古学の専門家でないこと

転機が訪れたのはそれから10年後。

ユルスルートの友人であった地質学者チャールズ・ハプグット教授の指揮により、人物・技術・環境などを徹底調査。

すべての点で偽造の根拠は見られないと結論付けました。

しかもその後、教授自身も恐竜土偶を発見してしまうことになります。

1968年、出土した土偶のサンプルを3種類用意し、アメリカの専門機関アイソトープ社に年代測定を依頼。

放射線炭素法にてサンプルの平均年代が紀元前2427年という結果を得るに至ります。

こうしてアカンバロで出土した恐竜土偶が捏造であることは否定されたのです。

北米の恐竜壁画

多くの恐竜の化石が発見されている北米大陸。

もしかしたら太古の先住民は恐竜を目撃していたかもしれません。

アリゾナ州北部のグランドキャニオンの一角、ハヴァスパイ峡谷。

その断崖にある岩絵に正体不明の”何か”が刻まれていました。

問題の岩絵は1924年に、サミュエル・ハバード博士の調査隊によって発見されました。

表面の黒い鉄分層を引っかき、下の白い下地を露出させて描いた素朴な線刻画たち。

その中に、大きな頭と長い尾を持ち、後ろ足で立つ生き物が描かれていました。

その生き物にはなぜか前肢がない。

ハバード博士はこれは恐竜、ディプロドクスであると考え、尾で体を支えながら身を起こす瞬間を描いたものであると推測しました。

前肢が描かれていないことから、極端に前肢が退化した肉食恐竜・ティラノサウルスだとする説もあります。

また、同じような恐竜壁画は他にも発見されています。

アリゾナ州・ウパトキ国定公園には「炎を噴くマジックドラゴン」と呼ばれる壁画が存在し、

ユタ州・ナチュラルブリッジ国立公園には、1000年前にアナサジ族が描いた壁画にアパトサウルスのような恐竜が、

カナダで発見された壁画にはステゴサウルスのような生き物が描かれてます。

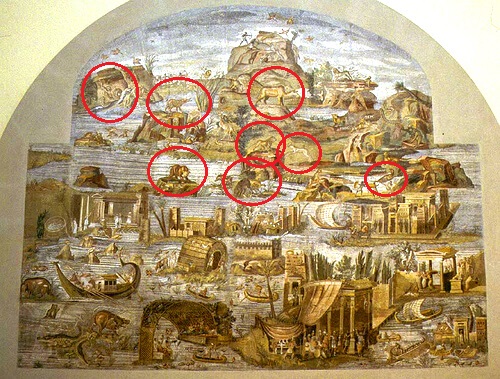

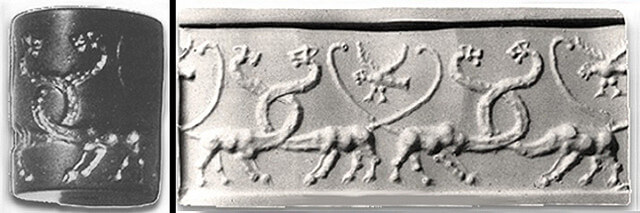

パレストリーナのナイル・モザイク

イタリア・ローマの東方にある古都パレストリーナ。

このパレストリーナには、古代ローマ時代の紀元前1世紀に建立された聖なる神殿の遺跡があります。

その遺跡に遺されたモザイク画「ナイル・モザイク」の中に異形の生き物が描かれているのです。

絵のモチーフとなっているのは氾濫したナイル川。

よって、このモザイク画には、ナイル川周辺の様子や川辺に棲む生き物の様子を描いたものなのですが、

6500万年前に絶滅したはずのイグアノドンに似た恐竜

氷河期に絶滅したはずのサーベルタイガー

さらには空想上のものと思われる奇怪な生物の姿

などが描かれています。

奇妙な生き物がこれだけ確認できます。

このモザイク画を描いた時には恐竜やサーベルタイガーが生存していたというのでしょうか。

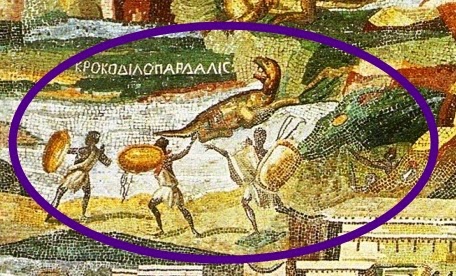

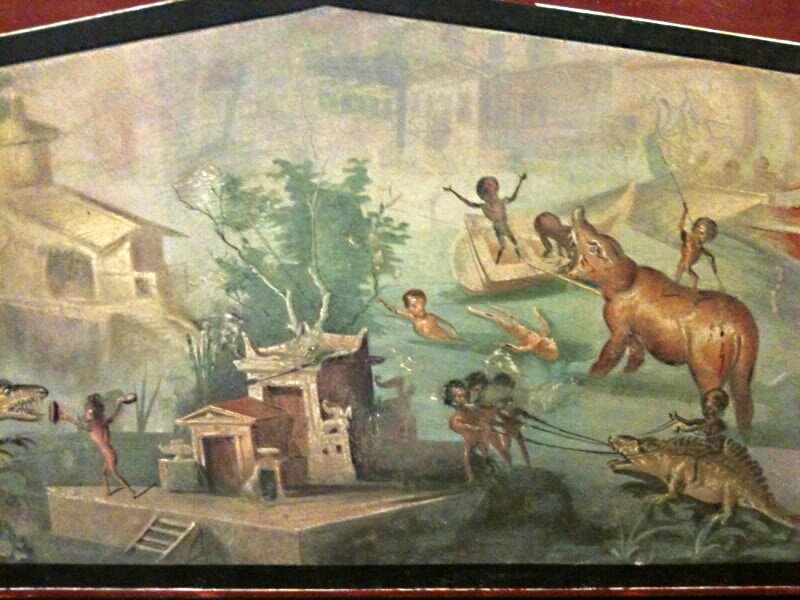

ポンペイのモザイク画

パレストリーナのナイルモザイクと似たようなモザイク画が、同じくイタリアのポンペイでも発見されています。西暦79年に起こったヴェスヴィオス火山の噴火により、一日で消滅してしまった街・ポンペイ。

そのポンペイにある「医師の館」と呼ばれる遺構から奇妙なモザイク画が発見されたのです。

「ピグミーが狩りをするナイル風景」と呼ばれるモザイク画の右側を見てください。

そこに数人の狩人が謎の生き物を狩っている場面が描かれています。

カバともワニとも似つかない奇怪な生き物。

この生き物は先に紹介したパレストリーナのモザイク画にも描かれています。

また、その下に描かれた、ピグミーがまたがる生物も異様な姿をしています。

一般にはワニをデフォルメしたものとされていますが、本当にそうでしょうか。

背が盛り上がり、背びれがあるようにも見えます。

その姿は2億5000年前に生きていたディメトロドンではないかと言われています。

アンコールワットのステゴサウルス

カンボジアにあるアンコールワット。この遺跡の中に12世紀末に建てられたタ・プロームという寺院があります。

元は仏教寺院として建設されましたが後にヒンドゥー寺院として建て替えられました。

そんなタ・プロームに恐竜を象ったものではないかと言われるレリーフがあります。

その姿は剣竜のステゴザウルスに酷似しています。

当時のカンボジアには絶滅せず、生き残った恐竜がいたとでもいうのでしょうか。

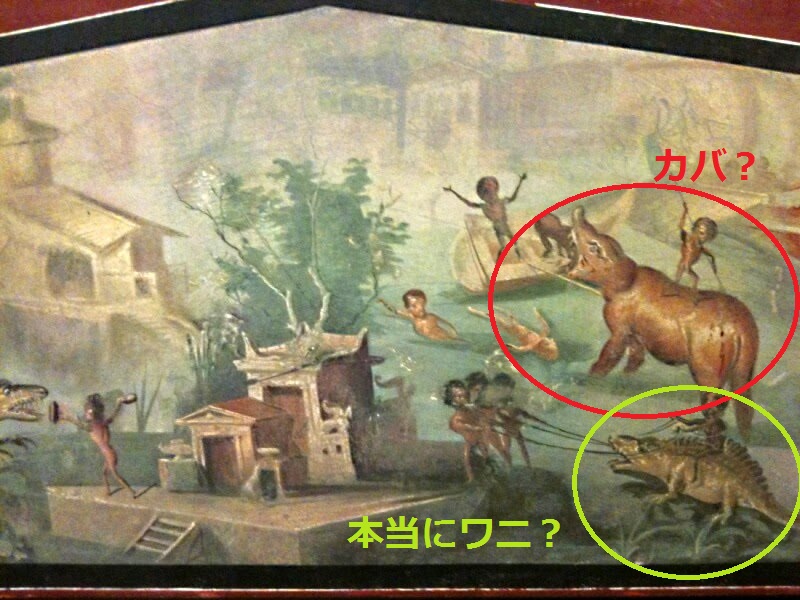

ナルメルのパレット

(https://ja.wikipedia.org/wiki/ナルメル)より画像引用

ナルメルのパレットとは、紀元前3200年ごろの第一王朝の開祖ナルメル王の偉業をたたえた奉納記念碑です。

ナルメル王は、古代ナイルの上下流域を初めて統一した王です。

両面に見事なレリーフが施されたナルメルのパレット。

このパレットの裏面中央に、首の長い大きな謎の動物が、首を互いに絡ませている図像が彫られているのです。

考古学的にはムシュフシュという、ヘビの首とライオンの体を持つ空想上の神獣を描いたもので、絡み合った首は国家の統一を表していると考えられています。

しかし、ナルメル王よりさらに古い古代メソポタミアの遺跡からも、パレットとよく似た首の長い生き物が首を絡ませる図案を描いた遺物が見つかっています。

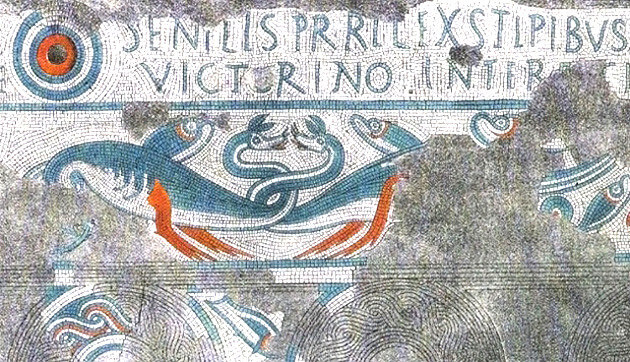

これは紀元前200年頃の古代ローマのモザイク画です。

海中に棲む首長竜のようですが、首を絡めあうという図案は似通っているように思います。

神獣、神格化された獣とは、古代人が目にした巨大恐竜だったのではないでしょうか。

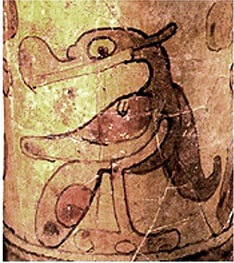

中南米の翼竜土器

中南米では、翼竜を思わせるオーパーツが数多く出土しています。

この画像はメキシコの古代マヤ遺跡・ジバンチェで発掘された土器。

その側面には中生代の翼竜の特徴をそなえた、翼のある動物が描かれています。

この生き物のくちばしの先端には大きな盛り上がりがあり、後頭部からは角状の突起物があることが見て取れます。

ペリカンやフラミンゴといった鳥類とは、明らかに違う生物です。

この特徴は翼竜の中でも、オルニトケイルス科と呼ばれる翼竜に多く見られる特徴なんだとか。

他にも、別のマヤ遺跡からはプテラノドンに酷似した石彫像が、

コスタリカの古代文明が遺した石造りの粉引き台には、翼竜のデザインが施されているものが発見されています。

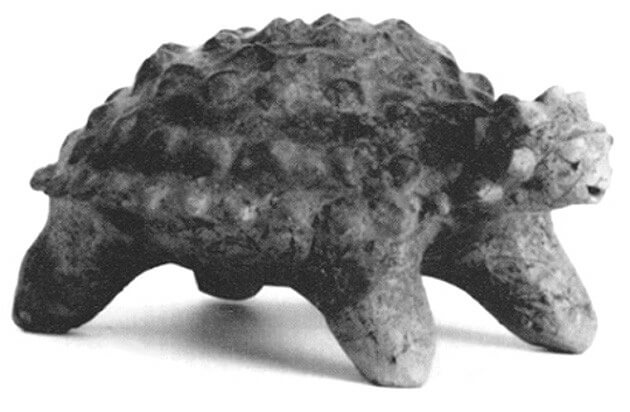

メキシコの恐竜テラコッタ

紀元前3世紀のメキシコ西部の太平洋沿岸で栄えたハリスコ文明。

ハリスコ文明にはテラコッタと呼ばれる、素焼き粘土で作られた土偶の文化がありました。

製法やモチーフはアカンバロの恐竜土偶と似ています。

しかしテラコッタは主に支配者階級の墓で見つかっており、身分の高い人への副葬品だったと考えられます。

アカンバロの恐竜土偶よりも、「祭器」としての性格がより強いものだったと推測されています。

そのテラコッタの中に、コブのある甲羅のような外皮を持つ四つ足の土偶が見つかっています。

素朴ながらも、中生代に生きた曲竜・アンキロサウルスの特徴をそなえているのです。

トリンギット族のラトル

トリンギットとはネイティブ・アメリカンの部族の一つで、アラスカやカナダの先住民族です。

そのトリンギット族が持っていたマラカスのような楽器、ラトル。

このトリンギット族のラトルは見た目が首長竜に酷似しており、昔に絶滅したはずの生き物が存在し、トリンギット族は目撃していたのではないか、といわれています。

おわりに

いかがだったでしょうか。土偶、壁画、彫刻、工芸品など、恐竜に関係しているのではないかと思われるものを紹介していきました。

紹介した他にも、例えば竜やドラゴン。

これらは空想上の怪物とされながらも世界中いたるところでモチーフとされており、目撃したり戦ったりという伝承や伝説が数多く残されています。

中国の伝説の王朝「夏」には、拳竜氏・御竜氏という竜を飼う氏族がいたそうです。

おそらくは竜を思わせる大型爬虫類を使役していたのでしょう。

ですがもしかしたら、絶滅を免れた恐竜を人間が飼っていたのかもしれません。

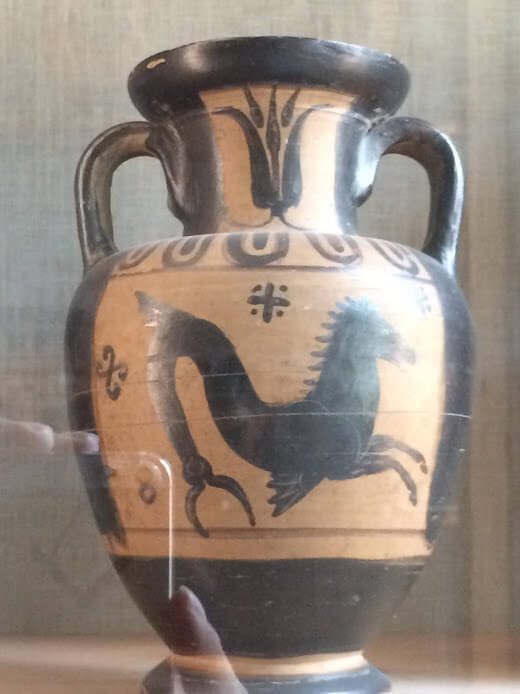

そして個人的に気になっているのが、ポセイドンが乗る半馬半魚のヒッポカムポス。

海外を旅行していたとき、魚のような尾びれを持ったヒッポカムポスをモチーフにした工芸品やモザイク画など、美術館のいたるところで目にしました。

ロシア エルミタージュ美術館にて撮影

シーサーペントなどが有名な海に棲む巨大な未確認生物。

その未確認生物の中には、たてがみを持った馬のような怪物がたびたび目撃されています。

ヒッポカムポスも、海に棲む大型爬虫類の生き残りと人とが遭遇したことを示すものなのかもしれません。

最後までお読みいただき、誠にありがとうございました。