―有史以前の遥か昔、高度に発達した文明があった―

オカルトや都市伝説好きなら耳にしたことのある言葉でしょう

滅び去った超古代文明といえば、ムーやアトランティスが有名です。

そして日本においても、正史に認められていない古文書の中に謎の文明や文化があったことが記されています。

『竹内文書』の鵜草葦不合朝

『宮下文書』の富士王朝

『東日流外三群誌』のアラハバキ文明・・・

そして今回紹介するカタカムナ。

カタカムナとは、かつて兵庫県六甲山あたりにあったとされる文明の名前です。

今回は謎の古代文明カタカムナについてお話しします。

カタカムナとは

カタカムナとは太古の昔、兵庫県六甲山系で栄えた高度な文明の名前とされています。ここでいう「太古の昔」とは縄文時代よりもずっと前の時代。

1万2000年前とも数万年前とも、はたまた10万年以上前の時代とも言われています。

カタカムナについて密かに伝えてきた謎の古文書を発見し、カタカムナ文明の存在を主張したのはある一人の科学者でした。

1949年、物理学者・電気技術者である楢崎皐月(ならさきこうげつ)氏は助手たちとともに、

兵庫県六甲山系の金鳥山にて64日間にわたる大地電気測定の調査を行っていました。

すると平十字(ひらとうじ)と名乗る猟師の姿をした老人が現れ、

「動物たちが困っているから、その測定をやめてほしい」

と、調査用に設置した機材について苦情を受けたのです。

楢崎氏は苦情に応じ、ただちに機器を取り外しました。

そのことで楢崎氏は感謝され、さらに平十字に気に入られたのか、お礼にと不思議な巻物を見せてもらうことになったのです。

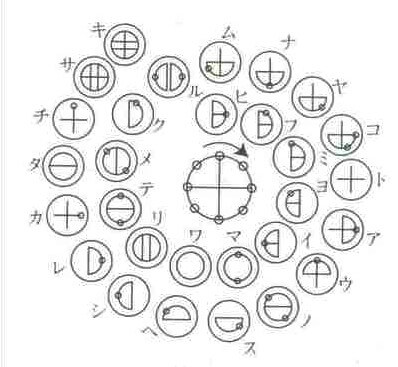

そこには江戸時代の和紙に、丸と十字を基本とした文字が渦巻き状に並ぶ、80個の図形が記されていました。

平十字の父親がカタカムナ神社の宮司をしており、巻物は神社の御神体だというのです。

カタカムナ文明より画像引用

巻物を見た楢崎氏は平十字に頼み込み、書かれた文字を大学ノートに写し取らせてもらうことにしました。

平十字はそれを許可し、それから彼は、金鳥山の楢崎氏が居住する穴倉まで、御神体を毎日持参し、書写を見守りました。

全部書き写すのに20夜かかったと言います。

この時、巻物を写し取ったノートが「カタカムナ文献」です。

平十字は巻物について「アシアトウアン」が写したものだと楢崎氏に告げています。

そしてアシアトウアンは、天皇家の祖先が侵入してきたとき一族を率いて戦ったものの敗れ、九州の地に流され死亡したと語りました。

測定と調査を終えて帰京した楢崎氏は、その図形を20年余りかけて解読。

それが超古代の日本列島に住んでいた高度な文明種族が、かれらの宇宙観を歌謡形式で表現した文献であることを突き止めたのです。

しかしそれ以降、平十字と名乗った老人は二度と姿をあらわすことはありませんでした。

後に楢崎氏は平十字に再び会いたいと六甲まで探しに行くも見つからず、カタカムナ神社があるはずの場所にはおびただしい狐の足跡があるばかりだったのです。

カタカムナ文字を読み解いた楢崎皐月って何者?

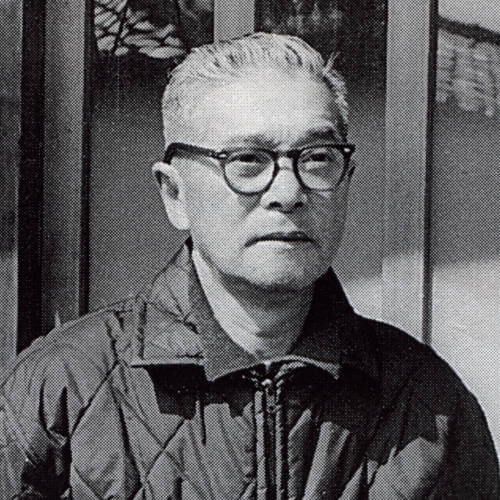

楢崎研究所 より画像引用

カタカムナ文字を読み解き、超古代に日本にあったとされる「カタカムナ文明」の存在を突き止めた楢崎皐月。

そもそも、彼は一体どのような人物だったのでしょうか?

楢崎氏は1899年に山口県萩市で生まれ、北海道の札幌で育ちました。

幼少期から異彩ぶりを発揮していましたが、正規の教育を侮蔑しており、

中学卒業後に当時のエリート校に合格、進学する予定だったものを断念、上京。

ほとんど独学で科学や技術をマスターしてしまい、いくつかの特許を取得。

若くして戦前産業界や軍部の一部にその才能を高く評価されていたといいます。

20代で開発した特殊絶縁油は、現在も電信柱の上にある変圧器に使用されています。

また、終戦後は星製薬の社長の援助で、星製薬内に研究所を設立し、

戦後の食料難を乗り切るために野菜の促成栽培に関する実験など、様々な研究を行っていたそうです。

『謎のカタカムナ文明』によれば、楢崎氏は戦時中、満州で数か所にわたって小規模の溶鉱炉を使い、実験的に鉄を製造していました。

そのとき、材料も技術も全く同じ条件であるにも関わらず、生産する場所によって鉄の出来にムラがあることに疑問を持っていたのです。

周辺に樹木が生い茂っているプラントでは良い鉄が取れる

楢崎氏は周囲の植物の生長と製鉄の良否に関係があると考え、

その原因が土地の大地電気の分布にあると推測しました。

しかし結論を得ないうちに戦争が終わり、帰国後、楢崎氏は日本各地で大地電気の測定を続けていきました。

そして六甲山系の金鳥山で大地電気を測定しているときに平十字と出会い、カタカムナ文献の存在を知ったのです。

文字の解読から見えてきたカタカムナ文明

カタカムナの直観文明

楢崎氏が満州にいた時に、盧有三という道士からある伝承を聞いていました。「古代日本にはアシヤ族と呼ばれた人たちがいて、八鏡文字を使用し、特殊な鉄を造り、高度な文明を持っていた。

それが神農氏などによって中国に伝えられ、中国の古代文明の基礎になった」

楢崎氏は、平十字から伝授された文献の図象が八鏡文字ではないかと考えていました。

しかし長年の研究を重ね、古事記やその他の古文献を参考にしながら、

それは「カタカムナ図象文字」ともいうべきものであることを突き止め、

20年余りかかってカタカムナ文字の解読に成功したのです。

カタカムナ文献は渦巻状に配置された80首の歌(ウタヒ)から成り、

日本神話の神々の名を歌詞にして、自然摂理の意味を歌意に織り込んだものでした。

そして楢崎氏の解読によると、

製鉄法、稲作農業、石器・木器製作、服織、医学、経済活動、哲学などを開発し、

自然と共生する文明を築き上げていたといいます。

そしてカタカムナ文明は、現在の自然科学の実証的な物理学とは異なる、

「直観物理学」と「相似象学」という知識体系をもった文明だったのです。

イヤシロチとケガレチ

高度な文明を持っていたカタカムナ。

「カタカムナ」で検索すると、カタカムナ文字を読み解き、

「直観物理学」と「相似象学」の知識体系をもって、

物理学や量子論、宗教学、生命の起源、

さらには多元宇宙や高次元世界に至るまで解き明かそうとする人たちが思いのほか大勢いらっしゃることに驚かされます。

そうした方々の意見や解説を読んで紹介しようと思ったのですが・・・

何度読んでみても私にはムリそうでした。

唯一理解することのできた、「イヤシロチ・ケガレチ」について紹介します。

先ほどお話しした楢崎氏の鉄の製造の話に戻りましょう。

周辺に樹木が生い茂っているプラントでは良い鉄が取れることに気付き、その原因が土地の大地電気の分布にあると考えました。

楢崎氏はその答えを、解読した「カタカムナのウタヒ」から直観(サトリ)を得ます。

ヨモ(四方)のタカミを結ぶトコロは、イヤシロチにてミソギに良し。

ヨモ(四方)のヒクミをを結ぶトコロは、ケカレチにて、ミソギに不良はず。

イヤシロチとはタカミ、山や丘、森林などの高長部が交差するところ。

植物生育の優勢地で、作物などは実り多く、美味しく実ります。

人や動物の場合は健康になり、物質の耐久性を付与する地帯です。

いわゆる良い土地で、「弥盛地」「癒しろ地」と読み替えられる「生命力が盛んになる土地」です。

ケガレチは地形のヒクミ、山や丘の鞍部、谷が交差するところになります。

この場所では作物が実らないか、実っても出来が悪い。

人や動物が病気になるなどします。

いわゆる悪い土地ですが”穢れ地”ではなく「気枯地」で「生命力が枯れた土地」のことです。

楢崎氏は、カタカムナのいうイヤシロチ・ケガレチの分類が、自身の大地電気の測定結果と対応していることを知ったのです。

ちなみに、古い神社などはイヤシロチにあることが多く、墓地などはケガレチに多いといいます。

古くから存在する神社仏閣に行くと、清々しい気持ちになったことはありませんか?

その場にいるだけで元気になれるパワースポットの存在を、カタカムナ人は直観的に知っていたのかもしれません。

六甲山系にある巨石文明の痕跡

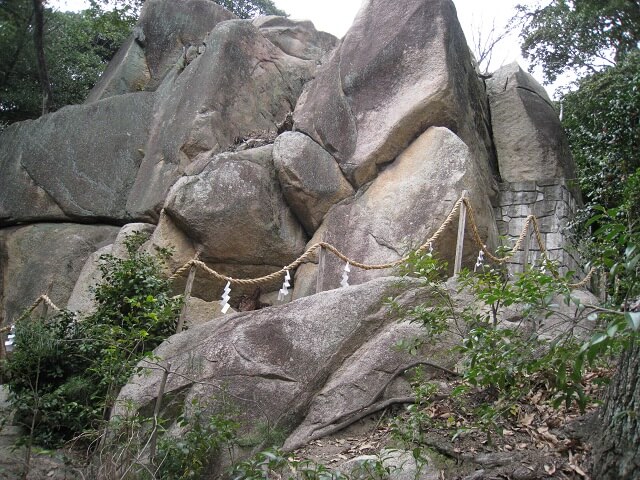

ウィキペディア「保久良神社」 より画像引用

楢崎氏が出会った謎の人物、平十字。

平十字の父親が宮司をしていたカタカムナ神社を楢崎氏は見つけることができませんでしたが、

今のところカタカムナ神社とは金鳥山にある保久良神社のことではないかと考えられています。

保久良神社は阪急電鉄「岡本駅」から10分ほど坂道を上がっていったところにある神社です。

本殿周辺には巨大な岩(磐座)がいたるところにあり、さらに規則性を思わせるように配置されています。

金鳥山にも巨石がゴロゴロしている場所があり、その昔、祭事や神事が行われていたのではないかと想像力を掻き立てられます。

事実、六甲一帯には巨石群や磐座が多く見られ、祭礼用の石斧や銅戈、鏃、土器などが出土しています。

また、巨石を御神体にしている神社は保久良神社以外にもあります。

この写真は数年前に訪れた兵庫県西宮市にある越木岩神社の磐座を写したものです。

カメラのアングルがあまりよくありませんが、その巨大さを感じていただけたらと思います。

また、記紀には登場しない女神・瀬織津姫の墓があるとされているのも六甲山系の甲山。

こちらもやはり巨石の下に祠が作られています。

六甲一帯の巨石群を地図で見てみると、一本の線でつながるという主張もあります。

そしてカタカムナのウタヒを思わせる渦巻きの形に並んでいると。

カタカムナには「イワカムナ」と呼ばれる岩石の処理法があったそうです。

六甲山系に広がる巨石群は、カタカムナ文明の残存物なのかもしれません。

カタカムナ文明の残存物でもう一つ、古代日本刀に関する不思議な話です。

刀鍛冶の常識とされていますが、古代にさかのぼればさかのぼるほど、なぜか刀に使われる鉄が良質なものになるというのです。

これもまた、独自の製鉄技術をもっていたカタカムナ文明の残存物なのかもしれません。

おわりに アシアトウアン = 芦屋道満?

カタカムナの存在を証明できるものは残念ですが何もありません。カタカムナ文献の原書も、カタカムナ神社という名の神社も不明で、

平十字なる人物も楢崎皐月氏の話のみ。

肝心の楢崎氏自身が、

「あれは現実だったのか幻だったのか今でもわからなくなる時がある。

ひょっとして自分はキツネに化かされていた。

あの平十字さんというのはキツネだったのかもしれんよ」

と述懐しているほどです。

しかし楢崎氏にとって強烈な体験だったことも事実でしょう。

20年余りの時間と情熱を費やすほどに。

最後に・・・

平十字はカタカムナを記した巻物について、「アシアトウアン」が写したものだと楢崎氏に告げていました。

このアシアトウアンなる人物を芦屋道満ではないかと比定する説があります。

芦屋道満とは、平安時代に安倍晴明と対決した陰陽師ですね。

アシアトウアンは、天皇家の祖先が侵入してきたとき一族を率いて戦ったものの敗れ、九州の地に流され死亡した。

これは芦屋道満と安倍晴明との争いのことなのでしょうか。

そういえば楢崎氏が満州で道士から聞いた話にも「アシヤ族」なる民族の名前が出ていました。

カタカムナ神社ではないかといわれている保久良神社があるのは神戸市東灘区です。

そして東灘区の東にある市は・・・「芦屋市」です。

アシアトウアン、芦屋道満、アシヤ族、芦屋市。

もしかしたらこの地域にはカタカムナ文明だけではなく、正史に語られていない歴史が埋もれているのかもしれません。

最後までお読みいただき、誠にありがとうございました。