日本一低い山である「天保山」や水族館の「海遊館」で有名な大阪港。

その大阪港の紋章にとある妖怪の姿がデザインされているという話をご存知でしょうか。

平安時代、京都に夜な夜な現れて時の天皇を恐れさせたと伝えられる妖怪「鵺」。

日本の港が紋章を持つこと自体が珍しいのですが、

なぜ京都に現れた妖怪が大阪の港の紋章に刻まれているのでしょうか?

鵺とは

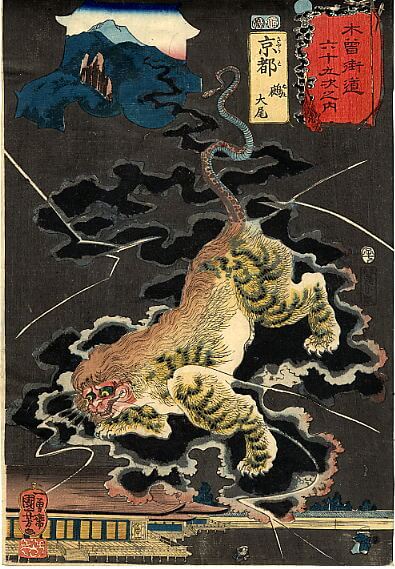

「鵺」(または鵼)とは平安時代の書物などに登場する伝説上の妖怪で、

頭がサル、胴がタヌキ、手足がトラ、尻尾がヘビの姿をしていたと伝えられています。

『平家物語』によれば、鵺と呼ばれる妖怪が現れたのは平安時代の京都だといいます。

● ● ●

平安時代末期の仁平3年(1153年)、京都の御所・紫宸殿において。

夜ごと東の空より黒雲が湧き上がり御所を覆い尽くすと、そこから不気味な鳴き声が響くという怪事が起こります。

近衛天皇はその声に怯え、侍臣の源頼政に警護を命じました。

夜半、頼政が雲の中に怪しき物の姿を見るなり弓で射たところ、落ちてきたのは

「頭は猿、躯は狸、尾は蛇、手足は虎の姿なり。鳴く声鵺にぞ似たりける」

という、何ともいいようのない怪物だったのです。

● ● ●

妖怪「鵺」の正体はトラツグミ?

『平家物語』では、頼政が退治した怪物には名前がないのですが、

鳴く声が鵺のようだったという記述から、いつしか怪物自体が「鵺」と呼ばれるようになりました。

ちなみに鵺とは、漢字に鳥の文字が入っているとおり、もともとは「トラツグミ」という鳥を意味する言葉でした。

トラツグミの特徴は、ヒョーヒョーという口笛によく似た鳴き声です。

このトラツグミの鳴き声があまりにも寂しげで不気味なことから、古来より不吉な鳥とされていました。

地方によっては「幽霊鳥」や「地獄鳥」などと呼ばれていたそうです。

ネット上の解説を見ると「鵺という妖怪の正体はトラツグミである」と紹介されているのをよく目にしますが、それは正しい説明ではありません。

フランケンシュタイン博士が作った名前のない怪物が「フランケンシュタイン」の名前で定着してしまったように、

頼政が退治した怪物は「鵺(トラツグミ)のような声で鳴く正体不明の怪物」なのです。

人を形容するのに「鵺のような」という言葉を使うことがあります。

「鵺のような」という言葉は、

得体の知れない

奇妙な

底が知れない

食わせ者

薄気味の悪い・・・

具体的にこのような意味で使われます。

つまり妖怪の鵺とは正体不明のもの、「よくわからないもの」を示す言葉なのです。

鵺の祟りを恐れて祀られた「鵺塚」

源頼政の妖怪退治には続きがあります。

頼政が射落とした怪物の屍骸は洛中洛外を引き回された後、空の丸木舟に乗せられて淀川に流されました。

怪物の屍骸が流れ着いた先については、兵庫県芦屋市など諸説あるのですが、

その1つが大阪市都島区にある「鵺塚」です。

大阪の名所を記した『蘆分船』によると、

滓上江村(かすがえむら)の母恩寺のそばに塚があり、頼政が弓で退治した鵺をうつろ舟に押し込めて淀川に流した。

すると浮洲に引っかかって止まり、そのまま死骸は朽ちた。

とされています。

また『摂津名所図会』では、鵺の死骸を埋めたのが鵺塚であるとしています。

人間に退治され川に流され、淀川を下り都島の岸に漂着したモノ。

祟りを恐れた村人たちが怪物の屍骸を土に埋めて懇ろに弔い、祠を建てて「鵺塚」として祀ったことを伝えています。

その後、塚は明治3年(1870年)に大阪府が改修し、

さらに昭和32年(1957年)には地元再興賛同者の寄付により祠が建てられました。

現在、鵺塚は大阪市営地下鉄「都島駅」の南にある桜通商店街の裏手にあります。

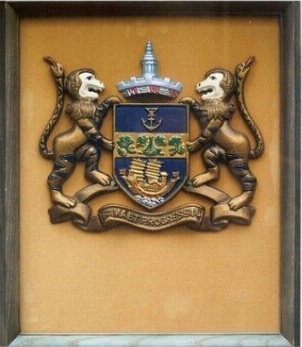

そして特筆すべきは鵺塚の案内にある「大阪港紋章」。

この大阪港紋章のサポーター(盾を支える一対の動物)として採用されているのが鵺なのです。

大阪港の紋章に刻まれた鵺

これが鵺塚にある大阪港の紋章です。

上部には大阪市の市章である「澪標」の鐘楼

紋章部分には大阪港のマーク、銀杏の葉、日本の古代船

など、大阪港に縁あるものが描かれています。

さすがに「躯は狸」の姿では格好がつかなかったのか、

大阪港の紋章では鵺の胴体は「獅子」に変更されています。

大阪港の紋章ができたのは1980年。

フランスのル・アーブル港との間で姉妹港提携を結ぶにあたり、当時の局長の指示で作られました。

海外の港湾都市と友好協定を結ぶ際、互いに港湾の紋章レリーフを交換する習慣があるのですが、

それまで贈っていた市章の「みおつくし」のレリーフでは印象が弱いと、西洋に倣ったデザインを考案することになりました。

西洋紋章学の権威であった森護氏(故人)のアドバイスを受け、紋章学のルールに合致するよう半年がかりでデザインを作成。

西洋の紋章では盾を両側から支えるサポーターという動物が必要なのですが、大阪ゆかりの動物(怪物?)として鵺が採用されたのです。

ちなみに東京港は竜神、神戸港は海馬をサポーターにしています

おわりに

あれはたしか昨年の冬だったでしょうか。大阪南港を訪れた時、たまたま目にしたノボリに興味を惹かれました。

港に西洋風の紋章なんて珍しい・・・

そう思ってよく見てみたら、ライオンと思っていた動物の尻尾が蛇になっていることに気がついたのです。

それを疑問に思って色々調べたのが今回の記事をきっかけとなりました。

平安時代には京都の人々を震え上がらせた妖怪が、

現代になって友好協定を結ぶ時に贈られるレリーフになるなんて面白いですよね。

紋章の盾を支えるサポーターになる動物は架空の幻獣であることが多く、また威嚇の意味もあったといいます。

「海」や「海運」を連想させる竜神や海馬とは趣きの異なるように思える鵺ですが、

天皇を震え上がらせたという伝承を読み解くと何だかしっくりくるように感じてきます。

最後までお読みいただき、誠にありがとうございました。