日本最古の歴史書『古事記』の中に、「”赤い玉”から人が生まれた」という話があります。

玉から人が生まれる。

すなわち「卵」から人が生まれたということ。

これは「卵生神話」と言われ、実は日本ではとても珍しい説話なのです。

古事記に登場する赤い玉から生まれた人物。

その人物が大阪・鶴橋にある比売許曽(ひめごそ)神社に祀られていると知り、行ってきたので紹介させていただきます。

”赤い玉”から生まれたアカルヒメ

日本最古の歴史書である『古事記』。

その中に「”赤い玉”から人が生まれた」という不思議な話があります。

その話が書かれているのは応神天皇記において、新羅(朝鮮半島にあった国の名前)の王子・天之日矛が日本に渡来したときのエピソードです。

・・・・・・

新羅の阿具沼という沼のほとりで、一人の女が昼寝をしていました。

そこに日の光が虹のように輝き、女の下腹部をさしたかと思うとたちまち妊娠し、赤い玉を産んだのです。

この一連の様子を見ていた男が、その赤玉を欲しいと頼み込み貰い受けます。

男が谷の間で牛を引いているときに天之日矛に遭遇。

すると天之日矛は男に

「そんなに食料を積んでどこへ行く? さては牛を殺して食べるつもりだろう」

といい、捕らえて牢獄に入れようとしました。

牛を殺そうなんて思っていない、農夫の食料を運んでいるだけだと男は訴えるのですが、天之日矛は話を聞かず許そうとしません。

そこで譲り受けた赤玉を献上し、天之日矛はようやく男を許しました。

天之日矛は赤玉を持ち帰り、床に置くと、玉は美しい乙女になったのです。

天之日矛はその乙女と結婚し正妻としました。

その乙女はいつもさまざまな珍味を作り、天之日矛に尽くしたのですが・・・

次第に天之日矛は奢り高ぶり、妻を罵るようになります。

絶えかねた乙女は「祖国に帰る」と言って天之日矛のもとを去り、小船に乗って難波(現在の大阪)へ向いそこに留まりました。

つまりDV夫に愛想つかして実家に帰っちゃったということだね

その乙女が比売許曽神社の阿加流比売神(あかるひめのかみ)であると言われています。

日本では珍しい「卵生説話」

赤い玉から人が生まれる。

これはすなわち「卵」から人が生まれたということです。

こういった説話を「卵生神話」と言うのですが、日本ではあまり見られません。

『日本霊異記』や『海道記』、そして宮古島の民話に数例見られるくらいだと言います。

私は別件で卵生神話について調べているときにアカルヒメの話を知り、比売許曽神社のことを知ったのです。

卵生神話

ある人物が卵から生まれた、というストーリーの神話のことで、

その多くは王家や英雄の出自を伝えるものになっています。

宇宙や天地が卵から生じたという「宇宙卵」の考えはエジプトや中国、ヨーロッパの一部などでも伝えられていますが、

王族の始祖に”卵生”が伝わっているのは南アジアからインドネシアにかけて見られます。

特に『三国史記』や『三国遺事』など、古代朝鮮の王朝の始祖神話に卵生神話がよく見られます。

例えば、高句麗の始祖「朱蒙」や新羅の「赫居世王」など。

日の光が女の腹にあたり妊娠した―

このような「日光感精」も朝鮮半島の説話の中に見ることができます。

民族の移動があれば、人の動きに合わせて技術や神話も伝播します。

逆に言えば、技術や神話に類似点があれば、民族の移動や交流があった可能性があります。

おそらく新羅系渡来人と交流があったのでしょう。

その時に技術などとともに卵生神話も日本に伝わり、 アカルヒメの伝承につながったのではないでしょうか。

大阪の鶴橋にはコリアンタウンがありますが、こうした歴史的背景もあるのではないかと思います。

比売許曽神社への行き方

比売許曽神社に興味をもたれた人のために、最寄駅からの行き方を記しておきます。比売許曽神社の最寄駅は「鶴橋駅」。

鶴橋駅にはJR・近鉄線・大阪市営地下鉄がありますが、今回私はJR鶴橋駅から行きました。

余談ですが、JR鶴橋駅には「駅前すぎるブックオフ」があります。

▼ 自動改札機前にブックオフ

JR鶴橋駅の中央改札口を出て右へ進みます。

横断歩道は渡っておいた方がいいですね。

そのまま「玉津3」という交差点を目指します。

「玉津3」の交差点が見えてくる頃、

左側の路地の奥まった所に比売許曽神社があります。

鶴橋駅からおよそ400メートル。

時間にして徒歩およそ5分くらいの場所です。

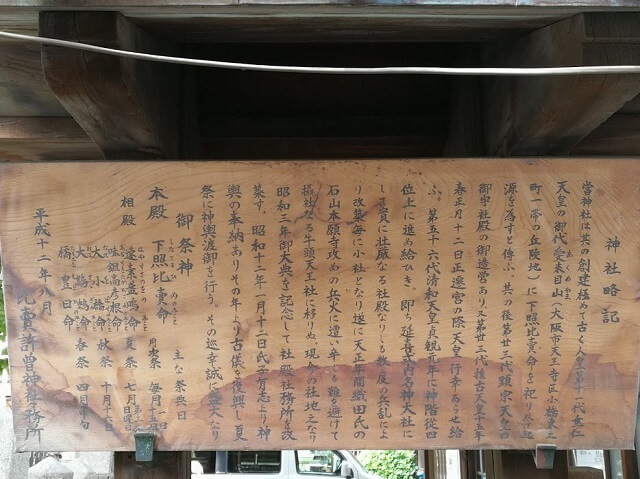

比売許曽神社はこんなところ

比売許曽神社は下町風の商店街と民家が混在した町の中にあります。

神社の入口には大きな石造り鳥居と社号標が立ち、脇には狛犬がいます。

住宅地の中で杜(もり)はありませんが、入口右手には大きなクスノキがあります。

かつては壮大な社地と荘厳な社殿を持つ神社だったらしいですが、現在はかなり縮小されてしまったようです。

神社の敷地はそれほど大きくありませんが、社殿は立派です。

その下に社務所があります。

お昼休憩でしょうか、私が行った時には社務所には誰もいらっしゃいませんでした。

「風水赤玉お守り」がすごい気になる・・・!

やはりアカルヒメが生まれた赤玉にちなんだお守りなのでしょうか。

アカルヒメは、大国主神と多紀理毘売命との間にできた「下光比売命」や、

天若日子の従者である「天探女」と混同されることがよくあります。

この比売許曽神社においても、主祭神が「下照比売命」となっていました。

比売許曽神社のご利益

神社参拝で気になるのがその神社の「ご利益」ですよね。比売許曽神社にはホームページがなく、境内にもそれらしい記載や記述がなかったので断言はできませんが、

ネットの口コミによると「子授かり」「子育て」にご利益があり、女性の参拝者が多いとのことです。

比売許曽神社のすぐ近くに「大小橋命胞衣塚(おおおばせのみことえなづか)」という塚があり、

比売許曽神社と縁の深い大小橋命の胞衣を納めた所と伝えられています。

胞衣とは、胎児を包んでいた膜や胎盤などのこと。

かつて胞衣壺(えなつぼ)に入れて埋納する習慣があったのです。

大小橋命胞衣塚は、比売許曽神社まで行き方の目印にした「玉津3」交差点の北西の角にあります。

この塚に植えられた柳が子どもの夜泣き封じに効能があると伝えられ、俗に「よな塚」と呼ばれ親しまれてきた、と案内板に書いてありました。

胞衣塚と同様に、比売許曽神社にも「子ども」に関するご利益があると考えてよいでしょう。

ですが・・・

アカルヒメの話にはまだ続きがあります。

天之日矛のDVに耐えかねて大阪・難波までアカルヒメは帰ってきたとお話しました。

DV夫の天之日矛ですが、なんと寄りを戻そうとアカルヒメを追って日本に渡って来ているのです。

しかし海峡の神が遮って天之日矛を難波に入れず、結局アカルヒメの元までたどり着くことはできませんでした。

天之日矛の船は流され、但馬国(兵庫県豊岡市)へ。

しばらく但馬国に留まることになるのですが、この地で天之日矛はマエツミという女性と出会います。

失恋の痛みを癒すのはやはり新しい恋ということなのでしょうか。

天之日矛はマエツミと結婚。新しい家庭を築きます。

天之日矛、本当に何しにきたんだ

天之日矛はその後、孫子4代に渡って垂仁天皇に仕えたり、

その末裔に神功皇后がいらっしゃったりするので、

日本神話における位置づけは非常に重要な神様なのですが、

調べるほどアカルヒメが不憫に思えてきます。

それ故に、祈願すれば家庭内のトラブルや大変な育児などをサポートしてくれそうな気がしますが。

おわりに 鶴橋駅のグルメ事情

「卵生神話」に興味を持ち、調べていく中で比売許曽神社の存在を知り、この度足を運んできました。レポートというか、調査報告みたいな記事は書いていて面白いですね。

さて、大阪の鶴橋にまつわる話なのでグルメとお土産について少しお話を。

先にも書いたとおり、大阪の鶴橋はコリアンタウンがあることで有名です。

なので、焼肉料理店やキムチが売っているお店が多いという話なのですが・・・

駅近くにある商店街は、ぶっちゃけ結構寂れています。

平日の昼間に行ったからというのもありますが、かなりシャッターが閉まっていました。

あまり歩き回る時間がないなら、JR鶴橋駅の西口付近をお勧めします。

その周辺には焼肉料理店やキムチを売っているお店がわりと集中しているので。

あと、キムチを買うときは、縛ってしまえるように念のためビニール袋を用意しておくといいですよ!

最後までお読みいただき、誠にありがとうございました。